サフからの修正

サフェーサーを吹いたところをランダムサンダーと、手研ぎで削っていく。そうすると出っ張った所が削れて下地が見えて、凹んでいるところはサフが残る。

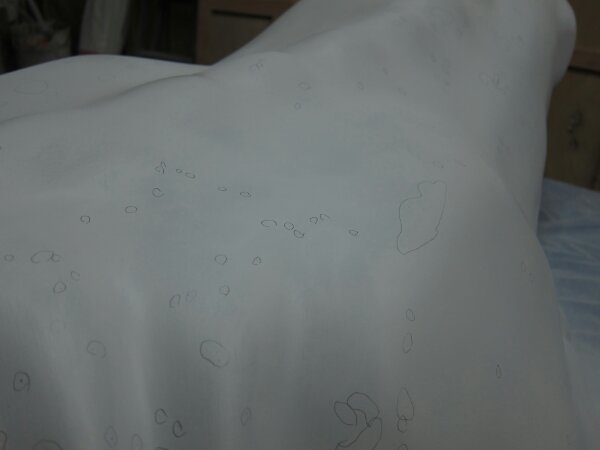

入り組んだ所はこんな感じのまだら模様が出てくる。下地が出たところを削り続けると、穴が空いたりするので修正時はパテ盛り、サフでの厚み増しを主体で進めていく。

ある程度削ったらまたサフェーサーを吹き付ける。

そしたら、また鉛筆で凹みのマーキング、パテ盛りとエンドレスで続いていく。

サフ、パテ、削り

サフの薄吹き、パテ盛り、削りを繰り返していく。サフの痩せが出るといやなので、まだサフは薄くしておく。

上の画像がサフを吹いたところ。下の画像はパテ盛り後。

この作業がしばらく続きそう。

逆側もひっくり返して修正

大きなラインはだいぶ整ってきた。修正を続けていくと凹んでいるところは度重なるパテ盛りで肉厚が増していき、出っ張った部分は繰り返しの研磨で厚みが薄れていく。それが限界までいくと表層のピンホールではなくて、貫通する穴があいてしまう。

穴があくとその周辺もかなり薄くなるので弱そうなエリアを叩いて砕き壊してリューターで削り、一度穴を大きくして一定の厚みを確認してから埋めていく。

修正がすすむにつれて、そういった「抜けてしまう」箇所が増えてきて時間がとられる。でもだいぶ進んだサインでもある。

ひっくり返しつつ、まだ修正

まだまだ修正。しょうがない。

この作業が、塗装面の平滑さと直結してしまうので徹底してやっておかないと、結局後で戻ることになる。

あと、今だとここまで複雑な形は避けてしまうことが多いので、修正がもう少しスピーディーに行く。十年前の自分は今よりも平滑さへの要求が低かったこともあって、思い切った形を作っている。それを今の要求レベルで修正するとかなりしんどい作業になる。

複雑な部分は機械も入らないので手作業になってしまうし、そういった積み重ねでかかる時間が倍々に増えていっている。

宝猫

以前制作して西銀座チャンスセンターに納めた宝猫。

銀座で友人の個展があり、見に行った流れで様子を伺ってきた。毎年ジャンボの時期に出てくる宝猫。くじの販売末期にはお賽銭?でかなり満たされる。今年は早めに見に行ったので、まだそこまでではなかった。

修正が続く

裏面は前回でざっくり修正して、上面の修正を進めていく。前回に、テラテラにした部分を削り、気になるところにマークしてパテ盛り。

絵的には変わり映えのしない画像がしばらく続きます。ひっくり返したりしつつ、ひたすらパテ盛り、削りを繰り返していく。