ダルマ完成、Sniff Out

ダルマ塗装の途中でまたしても更新が滞ったので、遅ればせながらアップ。

前は塗膜が吹っ飛んで、シンナーで綺麗に剥がしたあたりだった。

なんとか吹き直しました。失敗した時は、原因とかは分析しなきゃだけど、サクサク手を動かした方が良いね。クヨクヨしてミスったことを受け止めてるとダメージが増す。

が、しかし。。

逆サイド、別の文字で同じ失敗を。

原因はエアが強かったからだろうと、エアを最弱にして慎重にやったにも関わらず、

見事に吹っ飛んでる。はい。エアでエッジを飛ばすのはもう辞めます。

で、シンナーで剥がして、吹き直し。画像だとすぐだけど、日はまたいでます。シンナーで剥がして、クリアを吹いて、硬化させてからでないとマスキング貼れないので。初物はいろいろあるよね。

リペア。綺麗に出来た。凹まずに淡々とやれるようになった。強くなった。

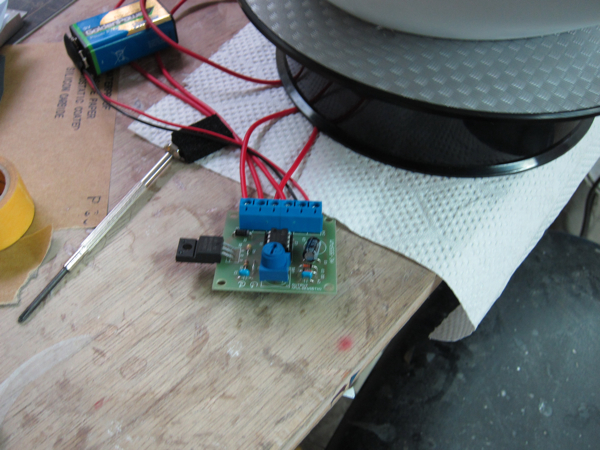

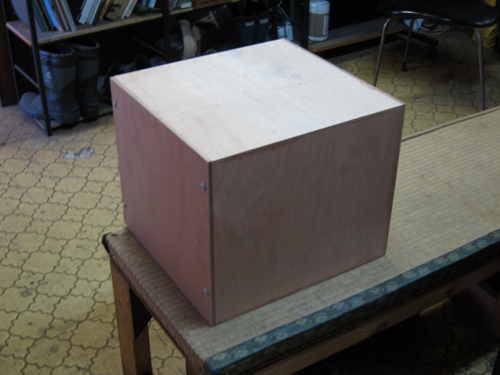

で、この作品たちはSniff Outという大阪のアートフェアに出すので、台座も作る。後ろも見てもらえると嬉しいので、回転式の台座を作成。これは回転スピードをコントロールする回路。pmr方式と云うらしい。コレなら1.5vの乾電池でも無段階式のコントロールが出来る。自分で半田付けしたからドキドキだったけど、テストOK。

文字下に祈る手を入れてみた。ゴールド二色を下地、クリア、再マスキング、黒でライン、シャドウ、クリア。

もうクリア何回目だろうか。

赤の方も進める。画像はマスキングミスで赤になるべき所が銀になってしまったので、再マスキングして赤を吹くところ。

このあと台座を作ってる時、開けちゃいけない所に穴あけちゃって、板を貼り直したり、かなりの苦戦をしながらもなんとか完成にこぎつけた。焦っていたので、画像とれなかった。自分ってこんなにミスをする人だったっけ?今回は累積ミス数が凄まじい。まあアトリエがとんでもなく暑いから、集中力を維持するのも大変ではあるけど。。

回った。静止画だけど…。

電池は余裕で持った。単一電池一本で2日間。まだまだいけそう。予備とか結構持っていったんだけど、使わずに済んで良かった。

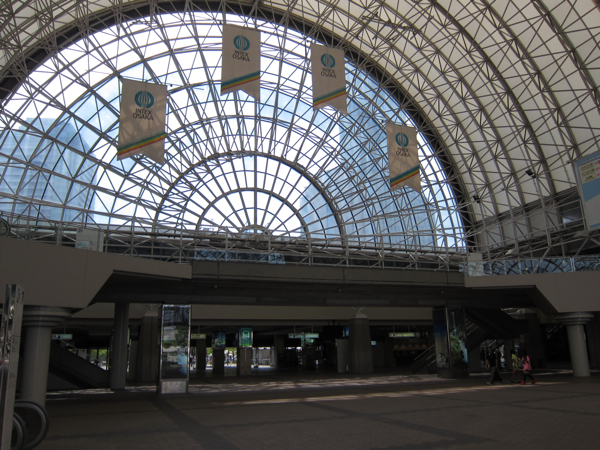

会場はこんな。インテックス大阪って、東京で云うとビックサイトだね。埋立地の巨大イベント施設。

音楽ライブも同時にやってたから、結構賑わってた。ご覧いただいた皆様方、ありがとうございました。

ダルマに絵柄

前回の続きでダルマ制作六月まとめ後編。

三体とも順調にベースから顔が吹けて来たので、柄の塗装に入る。いきなりは怖いので、タイルにテスト塗装。文字マスキングにシルバーを吹いて、その上から数色吹いてチタンの焼け色風のカラーにしてみる。

テストOKと云うことで、本体にいってみた。

福の文字は太いので色の変化がよく見える。白ベースに文字内グラデーションはよく映える。

こっちもグラデーションかかってるんだけど、影で見づらい。

そして勢いに乗り、赤ベースにもチタン焼け色風カラーを吹いてみた。

が、しかし、、、

色自体は綺麗に吹けてるんだけど、グラデーションで文字のエッジを暗めにして吹いたところと、赤の接触部というか、色の当たりがあんまカッコ良くない。なんというかキリッとしない割に重いというか。。

赤の方はチタン焼け色風を吹いて、クリアは吹かずに一晩置いて、次の日見て剥がしました。経験上、気に入らないまま進めても結局ダメにするので、さっさと決断した方が良い。クリア層が無ければシンナーと綿棒で丁寧に作業すれば、綺麗に剥がせるのでチタン焼け色風を剥がして、金に吹き替えた。

そして、クラウンも吹いてみた。

やっぱり金のがいい。トラディショナルカラー。金は今まで張り子とかで使った金より明るめ、やや白味が強いタイプを使った。赤が強めだから、明るい方が映えるかな。

白ベースにはお日様吹いて、段差削って金の雲を吹いた。良い感じかな。

そして、横とうしろ関係。横にはグラフィティーっぽい文字を、うしろには仏系の文字を、どちらもチタン焼け色風で吹いてみた。

良い感じで吹けたのだが、問題発生。メタル系とか吹いた時はマスキングのエッジが盛り上がることが多くて、そこに色が溜まってしまう。それを防ぐためにエアでエッジの盛り上がりを吹き飛ばすってのをやるんだけど、それをやっていたら、あろうことか塗膜自体が吹き飛んでしまった。meltyのtの部分が色が飛んで銀になってる。

まあ原因はハッキリしていて、細部のマスキングのキレを良くするために、塗料の樹脂分を減らして塗膜自体の強度は意図的に下げて吹いてる。樹脂分が強いとこういった細かいマスキングの時は母材に塗料が付かずにマスキングの方と固着してマスキングを剥がす時に一緒に模様も剥がれちゃう。特にメタリック系が顕著で、それを克服すべく樹脂分を調整している。最終的にはクリアのコーティング時にメタリック部にクリアが浸透するので、塗膜強度は全く問題無くなってペーパー、バフ掛けも全然OKなんだけど、クリアを吹く前と云うのは非常にデリケートな状態なんだと再確認。

そう云うわけで剥がしました。melty部のみシンナー、綿棒で溶解除去。これまたきわどいデリケートな作業でした。一進一退が続く。退なく、進のみで行きたいものですが。。

この辺までが六月後編です。

ダルマ塗装など

久々の更新。ひと月空いてしまった。

ダルマ制作は順調に進んでいて、ダルマを大阪のアートフェアに出品出来そう。それで出品にあたり画像が要るということで、急ピッチで進め、しわ寄せがブログの更新へと。いかんなー。なんとか撮影までいけたので、制作過程をまとめてアップします。

この前は白ダルマの顔まで吹けて、赤ダルマのベースカラーを吹いて、タイルにテスト塗装をしていたあたりまでだったはず。その赤ダルマに顔を吹いていく。白目と顔面部のピンクベース。

で、赤を進めつつ、絵柄を考えていく。今までは、紙の上と、パソコン上で考えていくことが多かった。でも、今回はダルマが沢山あるので贅沢に下絵用に一個卸して二ミリ芯のシャーペンで直接下描き。完成がイメージしやすいのと、三次曲面のこととか考えなくて良いのでストレスが減る。高崎ダルマをモチーフにしているので福の文字をあしらってみた。

赤ダルマの白目と顔面部ベースが硬化したら、クリアを吹いて段差を削る。白目と肌色の境に金を吹くので、段差があるとカッコ悪くなる。なのでしつこく削る。その後、目のまわりにオレンジを吹いて、再度クリア、削り。

そして黒と赤。目玉、髭、眉毛が黒、口と鼻に赤を吹く。顔がキリッと出来上がる。髭とかギザギザおおすぎ。またしてもクリアを吹いて段差を削る。

やっと段差が慣らせて来たので、白目と肌色の境に金を吹く。画像は吹く前のマスキング。なんか良い顔だと思い撮ってみた。金を吹いた後の画像は撮り忘れ。

そして白、赤に続き三体目。これはベースをパールにしてみる。白吹いて、パール吹いて、クリア吹くというスリーコートパールと云うやつ。画像だとわかりづらいけど反射が金になってヌルッとするのが好きで、よく使う色。

上と同じような工程で進めていく。

髭部の黒を少し変えてみた。ギザギザが細かすぎてマスキングに塗料が持ってかれる感があったので、黒の配合を変えてみた。マスキング問題は解消したが、ややザラつきが出た。クリアでおさえて研ぎ出すので問題は無さそう。吹きながら試行錯誤。

ダルマ並ぶ。ホコリとかつかないようにいじる時以外はこんな感じに箱に入れている。並ぶとなんか良い気分。

まだ続くので、この先は次エントリーで。

ダルマのふたたび

こま犬の作業に最近は傾いてたんだけど、またダルマの方にも手を入れている。

何日分か更新を怠って、また画像を貯めてしまいました。

顔を吹くところまでいっていた、この白ダルマ。これから、いろいろやっていくので、まずはクリアを吹く。

と、その前に移動用に固定台を作成。塗装したら本体持てないので。ベニヤで作成。本体裏の穴の位置とか合わせておく。

固定台にネジで固定して、クリアを吹いた。ピカーん。ムーん。

クリアを吹いたやつは、箱に入れて乾燥まち。今度は、サフ状態の奴を出して来て図柄を考える。2ミリシャーペンとペン消しゴムを使った。グラフィティっぽくしようと思う。

この作業は家でもできるので、箱に入れて持ち帰る。箱が出来てると何かと便利。

家での作業。鉛筆、消しゴム的な作業も新鮮で楽しい。パソコンよりもストレスが溜まらない。3次曲面は厄介だけど。

今度はアトリエで。ダルマ二個目は赤にしようと思い、色のテスト。タイルに試し吹きをしてみる。

赤の上からパールを入れてみた。パールを2種試してみる。パール入れると綺麗なんだけど、ちょっと色のイメージが違う。と云うことで、今回は赤の単色で。

この前にクリアを吹いておいた白の顔を研ぐ。顔の髭とか目とかマスキングした所は塗膜厚分の段差が出来るので、クリアで保護した上からペーパーで研いで段差を消していく。地道ながら違いが出る作業だと思う。

あとこっちも。ダルマの原型、マスターの修正を少し始める。今回ダルマが沢山あるのは、マスターから雌型をおこしてそこからコピーしてるから。そのマスターが型取りの時に多少傷がついたので、それを修正。より精度の高い雌型を作りたいと思っている。分割線の見直しと、分割固定の方法を変えればもっと良くなると思う。マスターは型取り用の離型剤がガッツリ付いているので、まずは水研ぎして、離型剤を落とす。そうしないとサフも弾いちゃう。

そんなことしつつ、ダルマに赤を吹いた。まさにダルマカラー。

いろいろな作業を平行してやると、無駄な時間は減るけど、やったなって云う達成感が凄く薄い。

渦巻き取り付け

完成した渦巻きを本体に固定していく。固定する前に、渦巻きがくっつく所に穴を開ける。

久々のセーバーソー。

いつもポリとタルクを混ぜるのに使っているドリルにホールソーを取り付け。

あと、エアのリューター大に超硬ビット。これらを駆使して渦巻きの一回り小さな穴をあける。

こんな感じに穴空け。穴を開けておけば、裏からグラスファイバーを貼り込めるのと、表面を一層にして繋げることで収縮、膨張、また無理な力がかかっても何処かに歪みが溜まることなく、全体で吸収できるはずと考えてみた。渦巻きをポリにした時点でまず安心なんだけど、せっかくだからやれることはやっておく。

硬めのゲルで接着。ホットガンで強制硬化。はみ出た樹脂は硬化前に綿棒で綺麗に拭き取る。

こちらも同じく。

大きな渦巻き5個を固定。尻尾の左右と両後脚、左前足で計5個と。

やっぱり渦巻きがあった方が締まる。

渦巻きのコピーが完了

やっと完了。キャストみたいに流して終わりではなく、積層しなければいけないので、手間がかかった。

全25個。シリコン型も破けずもってくれて良かった。

これから渦巻きの凹みとか微妙なところを修正して、本体に擦り合わせしながら取り付けていく。

型取り、複製を進める

シリコン型が完成し、貼り込みを始めたのが前回。そして今日もその作業。地道。

一層目、二層目とゆるめの樹脂を塗って、その後ガラス繊維を貼り込んで完成。出来たら丁寧にシリコン型を剥がす。出来て来たのがコレ。

それをどんどん繰り返す。日差しの入る机の上で焦らずたゆまず。ペットボトルは促進剤。シリコン型の修正に使った離型用のワセリンとか、ガラスクロスとか。

今日の成果。

シリコン型のFRP補強

この前に作ったシリコンがしっかり固まってくれたので、型取り時に薄いシリコンが歪まないようにFRPで補強をする。

補強がすんで、逆さまにしても水平が出るように脚を付けて、バラしたところ。離型用のアルミがまだついてる。

これからコピーをしていくので、FRPには早く硬化して欲しい。と言うことで、布団乾燥機とダンボールで、簡易強制硬化室。

脱型の時にシリコンの薄い所を傷つけてしまったので、いくつかはシリコンで補強をし直した。尖っている角はシリコンが薄くなりやすい。上手くいった型を使って、コピーを始める。

さらに小さな仏頭とシリコンどり

今日は最近のマンネリ的な作業から少し進展。

十一面観音風にするため、さらに小さな仏頭を制作。小さーい心棒をつくる。

ベニヤの木っ端に穴を空けて、ネジを打ち込む。

そして、肉ずけ。

渦巻きにパテを盛り付けて仕上げ、型どり準備。ベニヤにスプレーのりでアルミホイルを貼り付けて、その上にパーツを並べる。

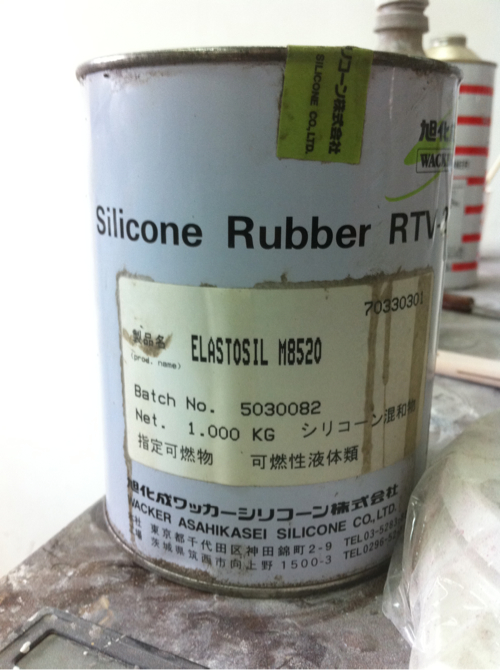

久しぶりのシリコン。結構古いけど大丈夫かな?半透明高強度タイプ。

このタイプはガーゼのバックアップが不要なんだけど、粘度が高すぎて気泡が抜けないので真空脱泡器での強制脱泡が必要。ということで、コレでシリコンを沸かす。

三層くらいかけたところ。トローんとしている。完全硬化したらFRPで補強を入れる。

硬化を待つ間にこちらも進める。ピント合わない‥。

今日も先日とほぼ同じ

渦巻きがだいたい出来てきたかな。こいつらをマスターにして、シリコン取りの予定。

パテとサフの硬化待ちに仏頭も少し削ってみた。こっちはまだ、スカルピーの地肌のまま作業を進めた方が良さそう。ゆくゆくはサフ、シリコン取りのと進むつもりなんだけど、サフを吹いちゃうとスカルピーを盛って焼く というのができなくなるから、複雑な形の場合はちょっと都合が悪い。